Vermögenssteuer für jene, die durch die Krise noch reicher werden

24.02.2021

Wir sprechen von Menschen, die sich tagtäglich um ihre Existenz sorgen – nicht unachtsam mal den einen Euro mehr ausgeben, sich ab und an etwas gönnen, geschweige denn überraschende Ausgaben für Reparaturen tätigen können. Wir sprechen hier von alleinerziehenden Müttern, von Familien, PensionistInnen.

Kurz: Wir sprechen hier von den durchschnittlichen Oberösterreicherinnen, egal ob sie mit kleinem Haus am Land oder in der Stadt leben.

Der größte Profiteur einer gerechten Verteilung ist die Gesellschaft selbst. Aus der Forschung wissen wir: Je gerechter eine Gesellschaft, desto glücklicher sind wir alle.

Es ist unverständlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt weder die Landes- noch die Bundesregierung endlich beginnt, die vielen Fleißigen zu entlasten und von jenen, die mehr als genug haben, einen Beitrag einzufordern.

Wer profitiert von der Krise?

Werfen wir einen Blick auf jene, die von dieser Krise profitieren aber keinen Beitrag leisten, wenn es darum geht, diese Krise zu meistern.

Hier drei Beispiele, die stellvertretenden für das reichste Prozent unsers Landes stehen. Sie alle verbindet eines: Großer Reichtum, kaum ein Beitrag für die Allgemeinheit und hohe Spenden an die ÖVP, damit ihr Reichtum weiter geschützt bleibt.

Beispiel #1: Stefan Pierer

Pierer nahm während Corona Staatshilfen in Anspruch (Kurzarbeit) und wollte sich trotzdem 4 Mio. Euro an Dividenden ausschütten. Nach heftiger Kritik nahm er Dividendenauszahlung zurück Doch in seiner Konzerngruppe sind dennoch Dividenden und Boni in der Höhe von 27 Mio. Euro geflossen.

Zudem hat der der ÖVP im Wahlkampf 2017 436.000 Euro mittels Crowdfunding gespendet.

Pierer stand im Finanzministerium auf der "Abschleicherliste" - der Aufdecker Kai Jan Krainer wurde daraufhin von Pierer geklagt - weil er 2013 über 20 Mio. Euro aus Lichtenstein nach Österreich überwiesen hatte, bevor ein Steuerabkommen in Kraft trat. Pierer vermeidet gerne Steuern zu bezahlen, nimmt aber gerne Steuergeld an.

- Beispielsweise wurde die KTM-Motorhall, welche eigentlich als Museum fungieren sollte, zu einem Drittel aus öffentlichen Geldern finanziert (1,8 Mio. Euro). Geld in Form von Kulturförderung, welches an anderer Stelle bei Kulturverein vom Land OÖ gespart wurde. Dies stößt besonders der KUPF sehr sauer auf. Jedoch wurde später bekannt, dass die Motorhall ausschließlich für interne Zwecke verwendet werden soll und allenfalls andere "befreundete" Firmen aus der Region (AMAG und Palfinger) diese nutzen können.

- Die KTM-Forschung wird auch kräftig von Steuergeld unterstützt. So erhielt KTM für die Forschung 2019 16,8 Mio. Euro und 2018 18,4 Mio. Euro.

Beispiel #2: Martin Graf - Glücksspielkonzern Novomatic

Dividenden-Ausschüttung trotz Staatshilfe

Johann Graf behauptete noch 2007: "Wir sind eine große Familie. Die Mitarbeiter, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, sind mir heilig. Da muss man jetzt nicht zum Heurigen gehen miteinander, es geht einfach um Vertrauen und um Respekt." (Graf, trend, 1.7.2007)

Im November 2020 beschloss der Nationalrat die Umsatzersatz-Regel. Laut Berechnungen von "Profil" fließen dabei auch zwischen zehn und 22 Millionen Euro an staatlichen Hilfsgeldern an Betreiberfirmen von Wett- und Automatencafés. (Profil, 15.11.2020)

Trotz der Staatshilfe ließ Novomatic-Eigentümer Johann Graf eine Dividende von 50 Millionen Euro ausschütten, obwohl sich die MitarbeiterInnen des Konzerns in Kurzarbeit befinden und 120 Stellen am Firmensitz in Gumpoldskirchen abgebaut wurden.

Das offizielle Vermögen von Johann Graf liegt bei 6,5 Milliarden Euro - mit nur zwei Prozent davon könnte Novomatic ohne Staatshilfen und Kündigungen durch die Krise kommen.

Großspender für Sebastian Kurz

Im Mai 2017 plante Sebastian Kurz Neuwahlen, doch die ÖVP war hoch verschuldet. Um finanzielle Mittel zu lukrieren, traf Kurz potenzielle Großspender bei regelmäßigen Frühstücksterminen im Wiener Hotel "Sacher". Eine Einladung von Novomatic-Chef Harald Neumann findet sich in den Ermittlungsakten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die PR-Beraterin Gabi Spiegelfeld bestätigte ein solches Treffen, welches von der Beraterin im Bundeskanzleramt Antonella Mei-Pochtler (vormals Boston Consulting Group) vorgeschlagen wurde. (zackzack.at, 15.2.2021)

Persönliche Treffen mit Graf und Kurz:

Laut Ermittlungen der WKStA soll der Wiener ÖVP-Landesparteiobmann und spätere Finanzminister Gernot Blümel im Sommer 2017 ein Treffen mit dem damaligen Vizekanzler und Außenminister Sebastian Kurz und Novomatic-Eigentümer Johann Graf eingefädelt haben. Einige Tage vor Grafs Termineintrag hatte der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann ein SMS an Blümel geschickt und darin um einen Termin bei Sebastian Kurz gebeten und als Gründe eine Spende und ein „Problem“ in Italien genannt. Blümel dementierte mehrfach die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, wonach sich die Novomatic gegen Spenden an die ÖVP eine Gefälligkeit erkauft habe. (orf.at, 15.2.2021)

Mögliche weitere Treffen:

Ein Amtsvermerk des Bundeskriminalamte vom 3. September 2020 lässt Rückschlüsse auf ein weiteres Treffen von Graf, Neumann und Kurz zu. Am 24. Jänner 2018 wurde Gernot Blümel zum Mitglied des Komitees bestellt, das seitens der Republik Österreich Aufsichtsräte für Unternehmen nominiert, an denen der Staat Beteiligungen hält wie etwa auch bei den Casinos Austria (Casag).

- Am 30. Jänner 2018 schrieb Novomatic-Chef Neumann an Blümel via SMS: "Hallo Gernot, hoffe es geht Dir gut! Hätte eine Bitte: Prof Graf (Anm.: Novomatic-Eigentümer Johann Graf) und ich möchten ab Mitte Februar einen Termin bei SK! Thema Glückspiel generell aber auch Casag etc. Könntest Du solch einen Termin organisieren? lg Harald".

- Blümel antwortete: "Bitte direkt bei im anfragen und ich stoße dann nach!"

- Ein weiterer Chat zwischen dem Novomatic-Chef und dem Minister am 3. Februar 2018 zeigt, dass damit wohl Sebastian Kurz gemeint war: "Hello, haben den Termin mal eingekippt! Hatte auch ein Gespräch mit Thomas Schmid (Anm.: damals Generalsekretär und Kabinettschef im BMF unter ÖVP Minister Hartwig Löger) bezüglich einer Idee für Casag (österreichische Lösung). Würde Dir das auch gerne mitteilen. Möchte Feedback bevor Prof Graf bei Löger und Kurz seinen Termin hat! Können uns ja am 13.3. kurz zurückziehen (das Schloss is ja gross genug;))schönes Wochenende Harald".

- Blümels Replik: "Passt danke! Bis bald!" (Profil, 4.10.2020)

Alois-Mock-Institut und Wolfgang Sobotka

Aus den Akten des Ibiza-Ausschusses geht hervor, dass der Novomatic einen selbstverständlichen Umgang mit ÖVP-Politikern wie Gernot Blümel und Wolfgang Sobotka pflegte.

Wolfgang Sobotka ist Präsident des ÖVP-nahen Thinktanks "Alois Mock Institut-Forum für Zukunftsfragen". Das Institut hat von Novomatic zwischen 2017 und 2019 insgesamt rund 14.000 Euro erhalten, für Inserate in der vereinseigenen Zeitschrift "Report". Die Kooperation des 2012 gegründeten Vereins mit Novomatic hatte bereits 2013 begonnen, und es war sehr viel mehr Geld im Spiel. Laut einem Bericht der WKStA vom August 2020 subventionierte Novomatic das Institut zusätzlich mit annähernd 100.000 Euro. Es handelte sich um Sachleistungen und Zahlungen ("Kostenersatz") für Podiumsdiskussionen: Saalmieten, Technik, Vortragshonorare, Reinigung, Caterings.

Zwischen April 2013 und Dezember 2019 summierten sich die, großteils intern verrechneten Aufwendungen des Novomatic-Konzerns für Veranstaltungen des Alois-Mock-Instituts und Inserate auf exakt 108.934,10 Euro.

Darüber hinaus ist Wolfgang Sobotka Kapellmeister des Kammerorchesters Waidhofen. 2019 erhielt das Kammerorchester von Novomatic ein einmaliges Sponsoring in der Höhe von 8000 Euro. (Profil, 4.10.2020)

Glücksspielmonopol

Das ÖVP-regierte Finanzministerium bereitete 2018 eine beispiellose Liberalisierung des Glücksspielmarktes vor. Das Online-Monopol der Lotterien sollte fallen, das "kleine" Automatenglücksspiel wieder bundesweit möglich sein, auch neue Kasinos waren Teil der Planspiele. Unter der Ägide von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger (vormals UNIQA) wurde eine Öffnung des Glücksspielsektors geplant, was dem Novomatic-Konzern wirtschaftlich in die Hände gespielt hätte. Eigentlich wollte die tschechische Sazka-Gruppe 2018 bei der Casag vollständig die Kontrolle übernehmen. Angeblich gab es zuvor eine Zusicherung, dass die Republik den Tschechen weitere Anteile verkaufen würde. Daran soll sich jedoch die neue ÖVP-geführte Regierung 2018 nicht mehr gebunden gefühlt haben. Sie wollte weiter mitreden, konnte das aus eigener Kraft aber nicht erreichen.

Casag-Mitaktionär Novomatic und Sazka hatten nämlich einen Stimmbindungsvertrag geschlossen, der ihnen gemeinsam die Mehrheit bescherte. Augenscheinlich stellte Novomatic sich aber im Frühjahr 2018 auf die Seite der Regierung. Dies gipfelte darin, dass Novomatic bei einer Casag-Haupversammlung (HV) im Juni 2018 verhinderte, dass die Tschechen die Vertreter der Republik aus dem Aufsichtsrat kippten. (Profil, 12.7.2020; Profil, 4.10.2020)

Beispiel #3: René Benko - SIGNA-Konzern

Für den österreichischen Immobilien-Spekulanten und Signa Konzern-Chef René Benko war es ein hervorragendes Investment: Im Juni 2018 hat der achtreichste Österreicher die gesamte Kika-Leiner Kette übernommen – mit Hilfe von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Weniger als zwei Monate später werden 1.100 Mitarbeiter gekündigt.

Über 100 Million Euro an Aktionäre

Dabei laufen die Geschäfte des Tiroler Immobilientycoons René Benko bestens: Nach der Übernahme von Karstadt in Deutschland und Kika-Leiner in Österreich dürfte Benko bald auch die deutsche Warenhauskette Kaufhof gehören. Seine Luxusimmobilienfirma Signa Prime Selection schüttet an ihre Aktioniäre in diesem Jahr erstmals mehr als 100 Millionen Euro aus: 120,4 Mio. sollen laut Trend am 30. September „auf die Konten der betuchten Investoren fließen“. Die Hälfte davon bekommen Benko und seine Familie.

Steuervermeidung und unsaubere Geschäfte mit der Politik

Benko ist der achtreichste Österreicher. Laut Trend beträgt sein Vermögen im Jahr 2018 rund 3,81 Milliarden Euro. Der Tiroler Immobilien-Spekulant hält seinen Hang zum Luxus inclusive Yachten und Privatjet nicht geheim. 2014 wurde bekannt, dass Benkos Signa Holding über ein Firmenkonstruktion in Luxemburg bei Immobilien-Investments Steuern umgeht.

2012 wurde Benko wegen versuchter verbotener Intervention, also Schmiergeldzahlung, vor dem Wiener Handelsgericht verurteilt. Er soll einen Steuerberater beauftragt haben, ein Steuerverfahren in Italien zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Dabei sollte der kroatische Ex-Premier Ivo Sanader 150.000 Euro erhalten. Dieser hatte auch gute Kontakte zu Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi. Die Wiener Richterin begründete den Schuldspruch gegen Benko mit einem „Musterfall für Korruption“.

Kauf der Tageszeitungen “Kurier” und “Kronen Zeitung” angedeutet

Der damalige FPÖ-Obmann und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache sprach im Ibiza-Video 2017 über einen Deal, der ein Jahr später tatsächlich stattfand: Der Immobilien-Spekulant René Benko kauft sich bei zwei großen österreichischen Medien ein. Sein Signa Konzern übernahm 24,22 Prozent am „Kurier“ und 24,5 Prozent an der „Krone“. Benko gehört zum „innersten Kreis“ und Netzwerk von Sebastian Kurz. Der Kanzler wiederum hilft dem Konzernchef bei seinen Geschäftsanbahnungen – zuletzt bei der Übernahme der Kika-Leiner Kette.

200 Millionen Euro Dividende trotz Kündigungen

Die Staatshilfen des deutschen Staats kamen nicht, wie Benko sich das erhoffte. Deshalb kündigte der Immobilien-Milliardär 7.500 Mitarbeiter der Karstadt Gruppe im Juli 2020. In Österreich schickte Benkos Kiker-Leiner Gruppe die Mitarbeiter im Frühjahr sieben Wochen in Kurzarbeit. Das hielt den Multi-Millionär nicht davon ab, nur wenige Monate später mit seiner Firma Signa 200 Mio. Euro Dividende an Aktionäre auszuschütten.

Benko selbst erhielt 100 Millionen – auf sein Vermögen von 5,2 Milliarden. Einen Teil dieser Dividende nutzt René Benko jetzt, um den steirischen Gutshof um 30 Mio. Euro zu kaufen und dabei das Angebot von Dietrich Mateschitz zu überbieten. René Benko plante anscheinend schon länger, sein Firmen-Imperium durch land- und forstwirtschaftliche Flächen zu erweitern. Die Bevölkerung vor Ort dürfte sich nicht über den Milliardär in der Nachbarschaft freuen. Berichten Bauern und AnrainerInnen doch von rücksichtslosen Luxus-Karossen und dem Gefühl, sich nicht mehr erwünscht zu fühlen.

Karstadt

Wie die Wiener Zeitung berichtet, gönnt sich der Kurz-Vertraute Rene Benko dieses Jahr mit seiner Immobilienfirma „Signa Prime Selection“ über 100 Mio. Euro Dividende. Insgesamt sollen 200 Mio. Euro ausgeschüttet werden. Im Krisenjahr zahlt sich der Immobilienmilliardär also dreimal soviel aus, wie im Jahr davor. Seine Signa-Gruppe entlässt in Deutschland im selben Jahr 6.000 Mitarbeiter bei der Einzelhandelskette Karstadt Kaufhof.

Was können wir also unternehmen?

Eine Vermögenssteuer für die Reichsten bringt mehrere Milliarden Euro. Seien wir uns ehrlich: Wer 10 Milliarden hat, wird auch mit 9 Milliarden noch glücklich sein.

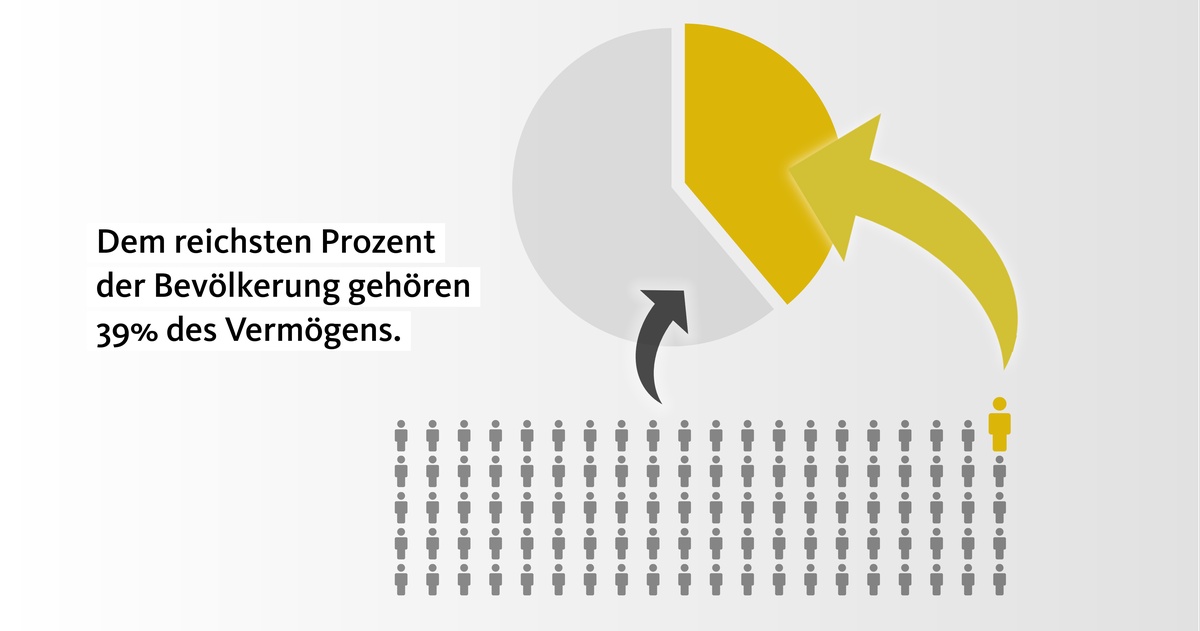

Alle Berechnungen zeigen, je nach Modell wären die reichsten 4 bis 7 Prozent der österreichischen Bevölkerung betroffen. Ihr Steuerbeitrag könnte zur Finanzierung wichtiger Aufgaben dienen, einen entscheidenden Beitrag leisten, dass diese Krise nicht den Mittelstand noch weiter ausdünnt, die vielen Fleißigen in Oberösterreich noch härter trifft.

Eine Reichensteuer kann

- höhere Löhne in der Pflege,

- tausende neue Jobs,

- günstigere Mieten und

- bessere Kinderbetreuung finanzieren.

Und dennoch bleiben Superreiche auch mit einer kleinen Abgabe noch Superreich. Politiker, die sich dagegen aussprechen, handeln ökonomisch unvernünftig und ungerecht.

Wie sieht unser Modell aus?

Das SPÖ-Modell für Vermögenssteuern beginnt bei einem Nettovermögen von 1 Million Euro. Nettovermögen heißt hier, dass alle Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien oder Unternehmens-Beteiligungen zusammengerechnet werden und von der Summe alle Schulden abgezogen werden. Sollte das Ergebnis über 1 Million Euro liegen, muss man Vermögenssteuer zahlen. Von über 1 bis 10 Millionen sind das 0,5 Prozent pro Jahr. Darüber zahlt man 1 Prozent Vermögenssteuer.

Ähnlich läuft das bei der Erbschaftssteuer ab. Wer weniger als 1 Million erbt, ist von der Steuer komplett ausgenommen. Von 1 bis 5 Millionen Euro zahlt man eine Erbschaftssteuer von 25 Prozent, von 5 bis 10 Millionen ist der Steuersatz 30 Prozent und darüber sind es 35 Prozent. Die Erbschaftssteuer soll jedoch keine Betriebsübergaben von Eltern auf Kindern gefährden. Deshalb muss man die Erbschaftssteuer nicht gleich begleichen, sondern kann sie über einen Zeitraum von 10 Jahren abzahlen. Betroffen wäre von dieser Steuer nur etwa 2 Prozent der österreichischen Bevölkerung.